持病

86,BRZに長く乗っているといろいろな持病がわかってきます。

例えば

- ルームミラーが腐る

- バンパーが落ちてくる

- ウィンカーが取れる

- ダッシュボードがゆがむ

などあります。そしてその中でも結構多くある症状にテールランプに水が入ってが水槽になるという症状があります。そして私の乗っているBRZもこのような症状に見舞われてしまいました。テールランプを取り外して水を抜くことはできたのですが、なぜどのような経路で水が浸入したのかを解明しないとまた水が入ってしまいます。前回はランプの外し方をまとめたので、今回は水の入る経路を解明していこうと思います。

テールランプの構造

86BRZのテールランプの構造についてなのですが、まずテールランプとブレーキランプは取り外すことができない構造になっています。完全にLED化されているのでフィラメント切れを考慮する必要がないためだと思います。しかし、ウィンカーは点灯時間が短くフィラメントが切れることがあまりないため電球を採用しているようです。それに応じて電球の交換できるように取り外せる機構がついています。電球とソケットバルブは内側から回して取り外す機構になっていますが、結合部にはパッキンは使用されていません。開閉機構があるのはここしかないため水の侵入もウィンカーとの隙間からだと考えられます。

そして、いかにも水が入りそうだと考えられるにもかかわらずパッキンがないということはメーカーの人はそもそもウインカー取り付け部の外側も水が触れることはないと考えていると思います。ということはそのさらに外側にパッキンがある…?ということ。

この一番外側のパッキンの劣化ことが水の侵入の原因なのでは?と考えられます。

取り外したランプを観察

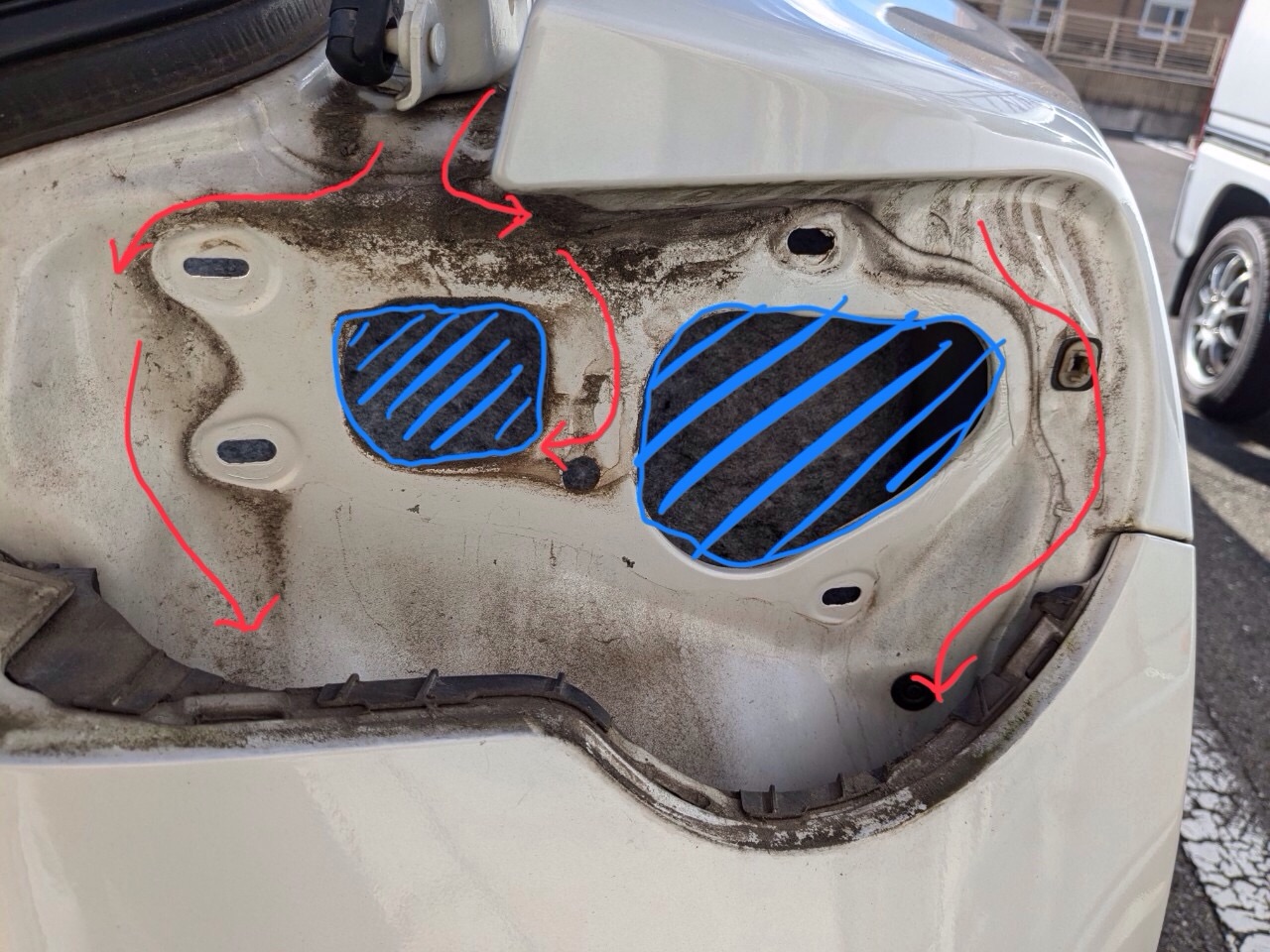

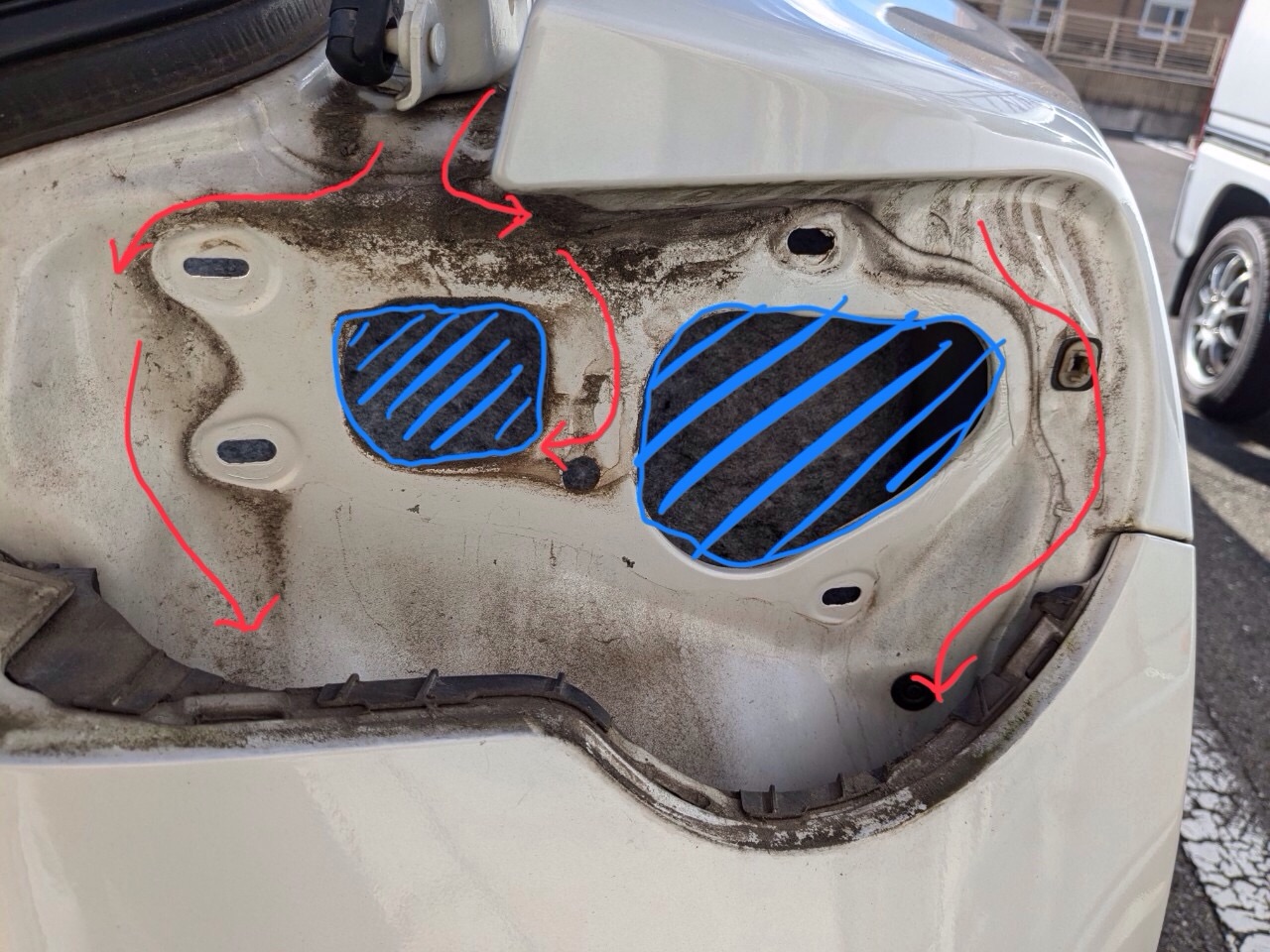

これは取り外したライトのついていた部分です。

水色の部分は水の侵入してはいけないエリアです。そして赤い矢印は雨どいから水の侵入してもよいエリアを示しています。汚れの形跡から進入禁止エリアの結構ギリギリまで汚れているのでギリギリまで水が来ていたということがわかります。

今度は内側の様子です。

丸い小さい穴から汚れが垂れた跡が散見できます。上の写真の真ん中の矢印の経路からですね。

ではとったランプを見てみます。

上部はすべて汚れているどころか固くぼそぼそ担ってますね。パッキンのすぐ上まで雨水が浸入していることがわかります。というか、このパッキンがテールランプに侵入する雨水をすべて受け止めているし、このパッキン自体が雨どいとして機能しているという構造になっています。

これではこのパッキンが最後の砦みたいなもんでこれを超えてしまったらなんでも侵入を許してしまうことになるし、毎回あまざらしになっているために早く劣化することもわかります。

そして新品のパッキンを見てみます。

新旧を比較すると押し付けられたあとの有無がはっきりわかります。そして硬さが全然違います。新品のパッキンはふわふわで柔らかくもはやスポンジですが古いパッキンは手で触ると崩れてしまいそうになっています。それから、新品のパッキンはブチルゴムなどで密封されていません。ただスポンジのような材質のゴムでおさえつけているだけです。

ここからわかることはパッキンは雨ざらしにされるものだったためでパッキンの柔らかさで押さえつけていることで雨の侵入を防ぐ機構なので、古くなってパッキンが弾力を失い、その時に振動などでナットが緩んだときに隙間ができて雨の侵入を許してしまうというメカニズムだと思います。なので新品のパッキンに交換してすぐにスポンジのようなパッキンの弾力を思い切りつぶすような強い力でナットをしめてしまうと経年劣化したときの余力がなくなり水の侵入を許してしまうのかなとおもいます。また強い力でナットを締めて弾力のあるパッキンが締め付けの弱いほうへ逃げて隙間ができてしまうことも考えられます。弾力を生かすように緩い力でライトの固定ナットを締めることが大切なのではないかなと思います。

最後に

今回は雨の侵入経路の考察をしました。この車を作った本人ではないので間違えていることもあるかもしれません。そして、考察だけではなくて具体的な取り付けなどについては別にまとめます。ちなみに取り外しに関してはこちらです。